太阳内部发电机源源不断的产生着电流和磁场,为太阳大气中的各种活动如日冕加热、太阳耀斑、日冕物质抛射(CME)等提供能量。在日冕中,电流通常展现出两种不同的形式,一种是管型的体积电流,对应于人们通常说的磁流绳(magnetic flux rope)。另一种则是片状的电流,通常称作电流片(current sheet)。在具有不同连接性的磁通界面上,电流片很容易形成,并在其中发生不稳定性而触发磁场重联,使磁力线的连接性发生变换,是磁场能量耗散和转化的核心过程。所以,在知名的太阳耀斑标准模型中,电流片是耀斑和CME发生过程中形成的一个基本结构。Parker 的日冕加热理论指出实际上电流片是普遍存在于日冕中的,即使是在没有耀斑爆发的平静时期,也会自发地形成电流片,是磁流体力学(MHD)的一种基本过程。不过 Parker 理论主要是指比较小的电流片结构,比太阳耀斑中形成的电流片的空间尺寸要明显小。

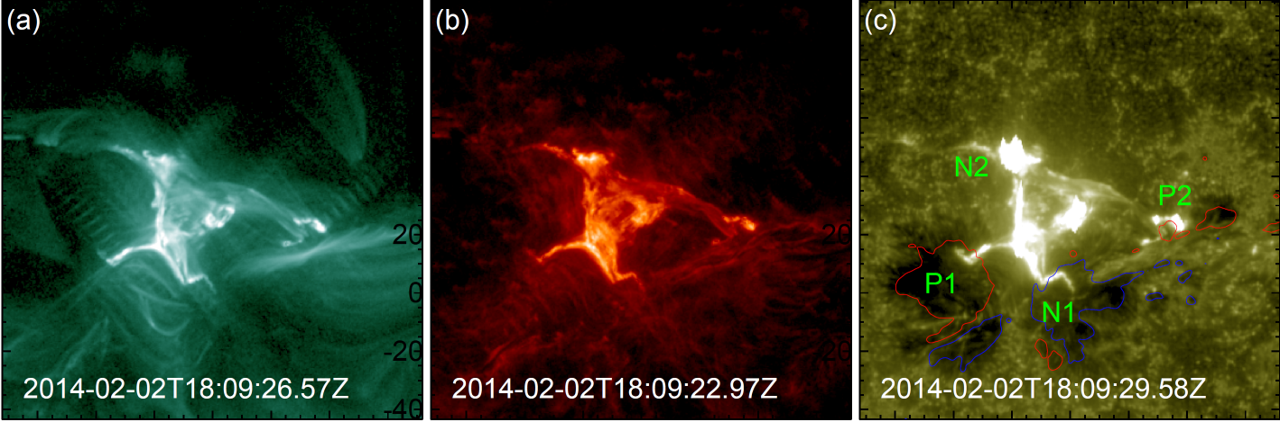

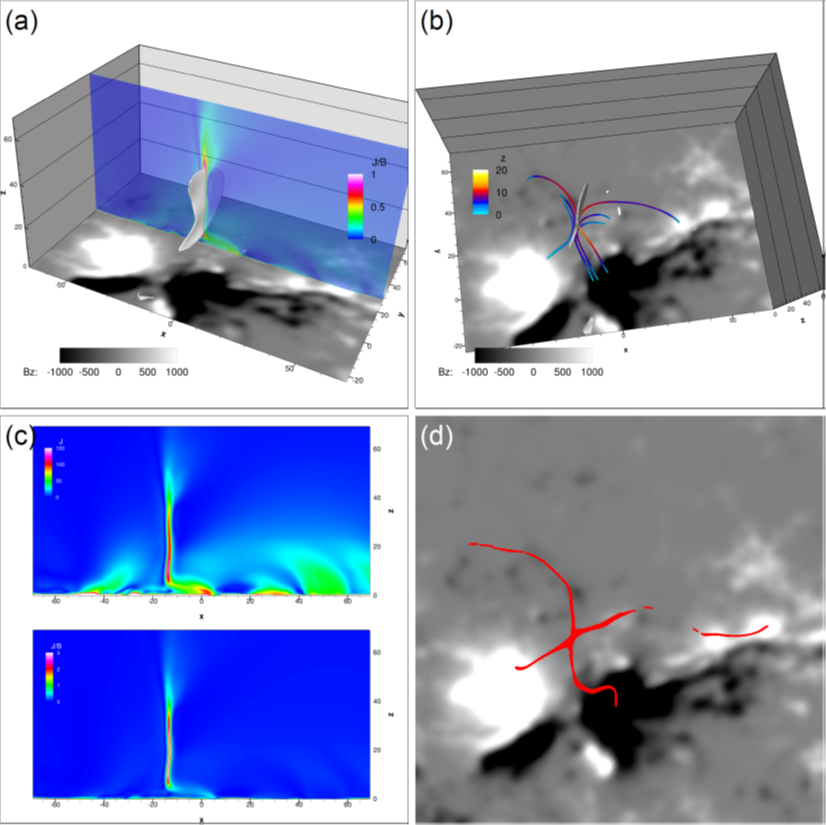

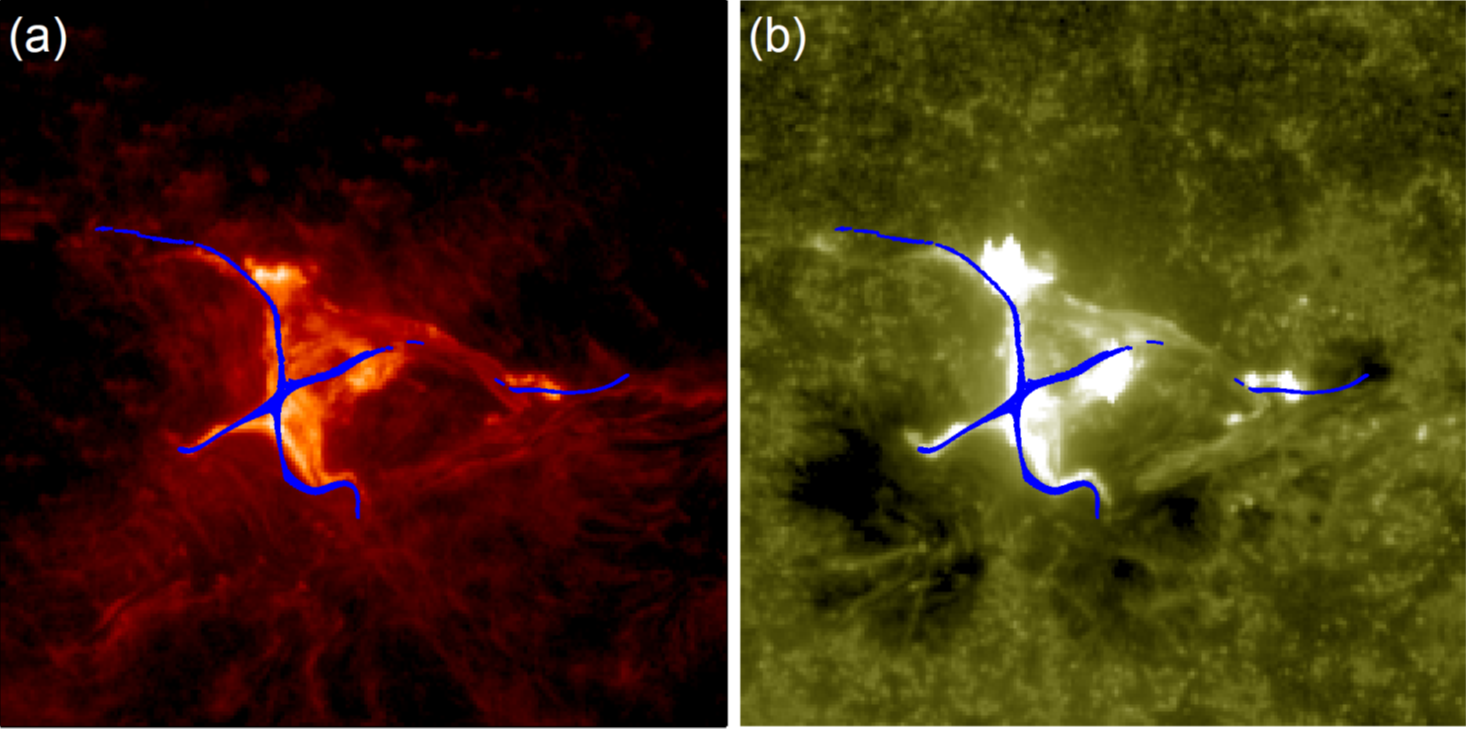

近日,我院空间天气风暴实验室的江朝伟等人采用自主研发的高性能数值 MHD 的方法,首次重构出了一个耀斑发生前的大尺度电流片。这个电流片存在于编号为 NOAA 11967 的活动区内。该活动区连续发生了多次耀斑,特别的是,其中有三次 M 级耀斑形成的耀斑带呈现出了罕见的 X 形态(如图1所示),明显不同于典型的双带耀斑。通过数值重构这一特殊耀斑背后的磁场,我们发现该活动区存在四极磁结构,并且在四极磁场的核心部位存在一个垂直悬空的电流片(如图2所示),片内的电流密度远高出背景值,片的空间尺度在 3 万公里左右,厚度则接近于网格的分辨率(此地网格分辨率约为 200 公里)。如果在电流片内发生磁重联的话,迅速释放的热量和高能粒子会沿着电流片上的磁力线(也就是正发生磁重联的磁力线)轰击到日冕底面,形成发亮的耀斑带。所以从电流片出发,沿着磁力线追踪到底面,得到重联磁力线足点的位置,就可以预测耀斑带的空间形态。通过这一方法得到的重联线足点和观测的耀斑带几乎完全一致(如图3所示)。这一吻合印证了重联产生耀斑的基本思想,为理解这一非典型的复杂耀斑提供了重要的依据。更重要的是,它展示了我们的 MHD 数值模式的可靠性和强大功能。该模式是江朝伟等人近年来致力于开发的、由观测数据约束以及驱动的太阳日冕磁场结构与演化模型系列之一,对太阳物理学研究、空间天气学建模都具有重要意义。

该工作已发表于国际天文学权威杂志《The Astrophysical Journal》,是我院联合美国阿拉巴马大学、国家空间科学中心、云南天文台和中国科学院大学等单位共同完成,由国家自然科学基金和深圳市科创委资助。

Jiang et al. 2017. Reconstruction of a Large-scale Pre-flare Coronal Current Sheet Associated with a Homologous X-shaped Flare, ApJ, 850, 8

图1:太阳动力学卫星(SDO)对发生于活动区NOAA 11967的一次M级耀斑的观测图像。

图2:重构的电流片结构。(a)电流片的三维结构;(b)从电流片内追踪的几跟磁力线;(c)电流片的截面图;(d)电流片内所有磁力线的底面足点图。

图2:重构的电流片结构。(a)电流片的三维结构;(b)从电流片内追踪的几跟磁力线;(c)电流片的截面图;(d)电流片内所有磁力线的底面足点图。

图3:磁力线足点和耀斑带的比较。